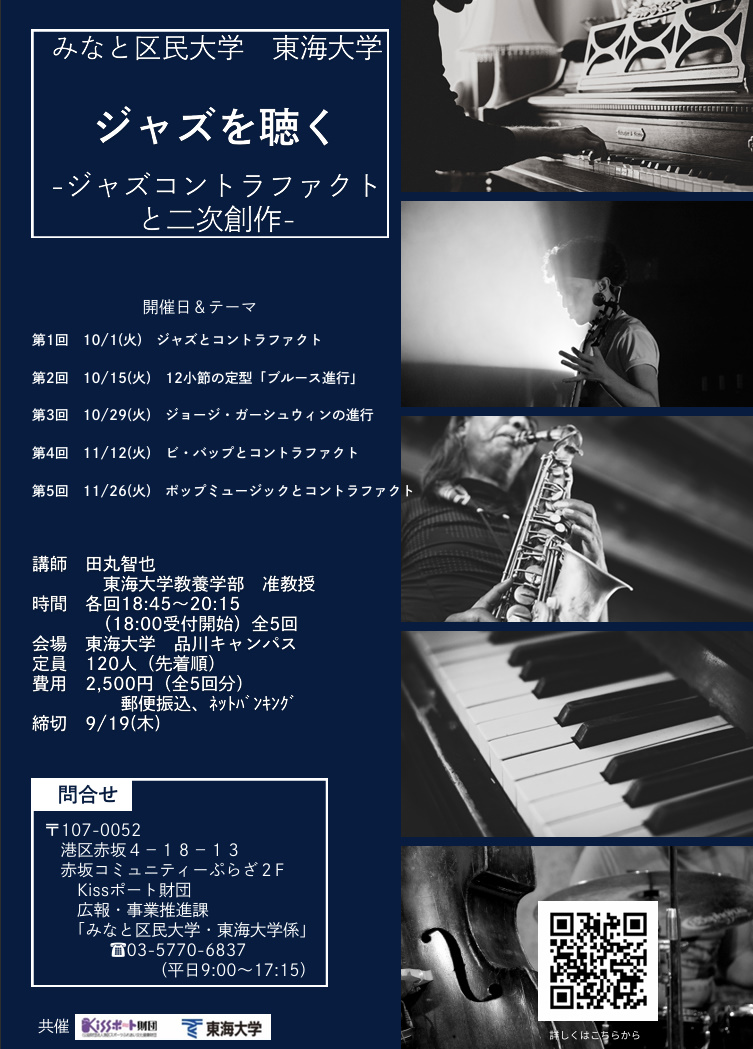

みなと区民大学「ジャズを聴く」東海大学

ー since 2014 ー

令和六年度

ジャズコントラファクトと二次創作

10年を一区切りに打ち切りの話もあった「みなと区民大学(東海大学)」のジャズ講座。令和六年度も担当させていただくこととなり、11年目に突入しました。引き続きよろしくお願いいたします。

2024年当時の募集要項より

『今回のテーマは「ジャズコントラファクト」。ジャズの世界では「既存楽曲のコード進行に別のメロディを付けた楽曲」が多数存在します。伝統的な定型として知られる「ブルース」「リズムチェンジ」や、スタンダードナンバーのコード進行を引用して新たな楽曲を生み出すコントラファクトによって創作された楽曲などがそれにあたります。こうした楽曲の歴史的背景、様式の特徴などをアナログレコードやデジタル音源を用いて試聴・解説し、その魅力に迫ります。』

第1回 10/1

ジャズとコントラファクト

第2回 10/15

12小節の定型「ブルース進行」

第3回 10/29

ジョージ・ガーシュウィンの進行

第4回 11/12

ビ・バップとコントラファクト

第5回 11/26

ポップミュージックとコントラファクト

※時間 18:45~20:15(18:00受付開始)

令和五年度

クロスオーバー・フュージョン再考

2023年当時の募集要項より

『ロックや様々な音楽ジャンルとジャズが「融合」したのは1970年前後でした。電気・電子楽器の発展も伴い「クロスオーバー」や「フュージョン」といった折衷的な様式が生まれ、70〜80年代は新しいサウンドを模索する時代になりました。前半三回は、東海大学付属図書館所蔵のアナログレコードと高音質オーディオを用いて、楽しい解説と共に当時のサウンドを甦らせます。後半は、この時代の音楽の特徴である「低音の旋律=ベースライン」に着目し、実演・解説すると共に、昨今「シティポップ」と再定義される同時代の日本のポップスとの関連性についても考察します。』

第1回 10/25

60年代、エレクトリック化するジャズ(解説とレコード試聴)

第2回 11/08

70年代クロスオーバー黎明期と電子楽器の発展(解説とレコード試聴)

第3回 11/22

日本のフュージョンムーブメント(解説とレコード試聴)

第4回 12/06

エレキベース奏法の発展に伴う、ベースラインの多様化(実演と音源試聴)

第5回 12/20

「シティポップ」と「フュージョン」の関連性(解説と音源試聴)

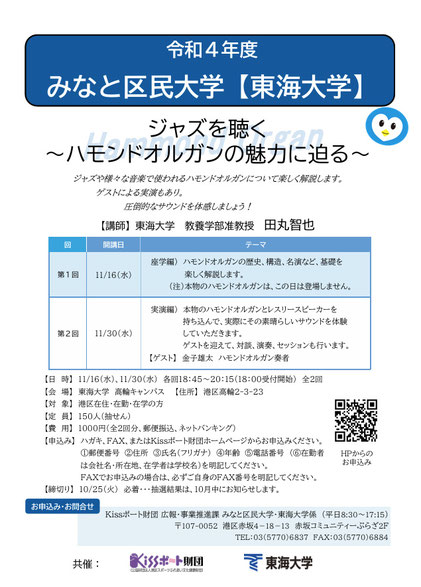

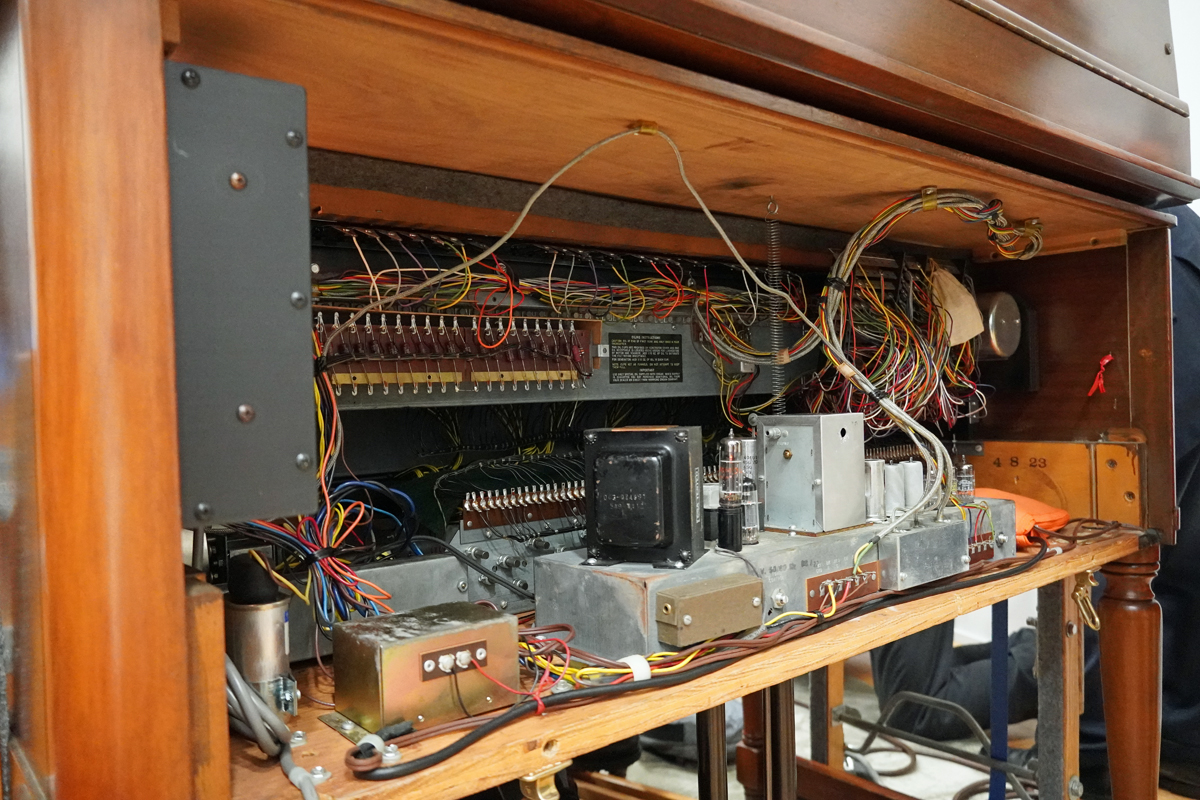

令和四年度

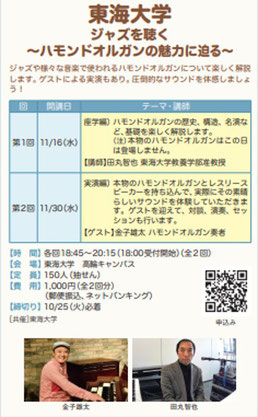

ジャズを聴く ~ハモンドオルガンの魅力に迫る~

2022年当時の募集要項より

『令和四年度、まだ新型株の感染者も出ている社会状況ではございますが、関係各所のご協力により、ようやく対面での開催、そしてコロナ禍以前に多くの方々に足を運んでいただいていた「高輪キャンパス(※現品川キャンパス)」でジャズ講座を実施できる運びとなりました。この場を借りてお礼申し上げます。

今回、令和四年度はハモンドオルガン奏者の金子雄太氏をゲストにお迎えし、オルガン実機とレスリースピーカを実際に搬入いただき、音色や空気感、ライブ感を体感いただく計画です。イヤホンやヘッドフォンでは味わえない空気振動を楽しみましょう!「ジャズ講座」ではありますが、単なる講義だけでなくライブ演奏と詳細な解説を混ぜた「レクチャーコンサート」の形で展開していく予定です。多くの方々にご参加いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。 』

私自身も素晴らしい体験をさせていただきました。金子雄太氏にはこの場を借りて再再再度、お礼申し上げます。

【11/30】

1)金子雄太さんご紹介

2)演奏(ハモンド)

You are the sunshine of my life

(Stevie Wonder)

All the things you are

(Jerome Kern)

3)氏所有のビンテージハモンドについて対談

4)ハモンドの起動から、ドローバー、多列接点鍵盤、プリセット鍵盤、足鍵盤、ボリュームペダルなど、オルガンならではの奏法など実演。

5)演奏(ハモンド)

The girl from Ipanema

(A.C.Jobim)

6)ソウルフルな「祈りの楽器」としてのハモンド

対談および演奏

ドヴォルザーク作曲(1893年)、交響曲第9番「新世界より」、第二楽章 通称「家路」 演奏

7)ハモンドオルガンの魅力とは

演奏

One

(Yuta Kaneko)

最後にセッション1曲

東海大学教養学部公式サイトで紹介されました ⇒

kissポート財団(港区)のページ(過去のページ) ⇒

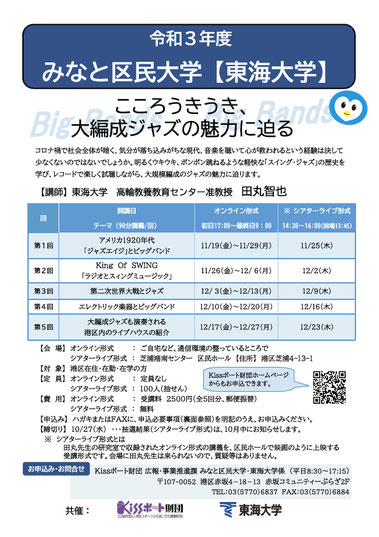

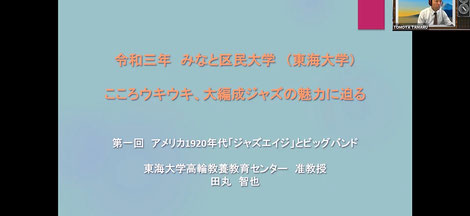

令和三年度(ハイブリッド講座)

こころウキウキ、大編成ジャズの魅力に迫る

2021年当時の募集要項より

『コロナ禍で社会全体が暗く、気分が落ち込みがちな現代。音楽を聴いて心が救われるという経験は、決して少なくないのではないでしょうか?明るくウキウキ、ポンポン跳ねるような軽快な「スゥィング・ジャズ」の歴史を学び、レコードで楽しく試聴しながら、大規模編成のジャズ(ビッグ・バンド)の魅力に迫ります。』

11/17

アメリカ1920年代、ジャズエイジとビッグバンド

11/24

King of SWING ラジオとスゥィングミュージック

12/1

第二次世界大戦とジャズ

12/8

エレクトリック楽器とビッグバンド

12/15

大編成ジャズも演奏されるライブハウスの紹介

令和二年度(コロナ禍オンライン講座)

おうちで楽しむ「ジャズのひみつ」

コロナ禍(2020年当時)では、当初【ジャズを聴く―女性ジャズ・パイオニアたちの軌跡―】という「対面」での企画を進行していましたが、対面実施が出来なかったのでオンライン開講となりました。初めての試みでしたが、色々な方々のご尽力により続ける事が出来ました。この時期に配信方法やOBSstudioなどの配信ソフトなどを覚えました。また私のYouTubeのコンテンツも増え、映像の多重収録などを行っていたことを思い出します(2024年12月記)

2020年当時の募集要項より

『毎年人気のジャズ講座。初のYouTube配信で、毎回1つのトピックに絞った30~45分間のライブ感あふれる講義が展開されます。』

編集なども行っていないので、現代から見ると「冗長」な雰囲気は否めませんが、当時は一生懸命取り組んだのでした。

第1回配信日:10/21

ガイダンス、ジャズってどうやって演奏しているの?

第2回配信日:10/28

リズム編 弱拍と強拍、バックビート、スゥィングのリズムを感じよう!

第3回配信日:11/4

リズム編 様々なリズムやグルーヴ

第4回配信日:11/11

音階編 ドレミファ~では無い様々な音階

第5回配信日:11/18

音階編 ブルースを感じる

第6回配信日:11/25

和音編 ジャズの響きがお洒落なひみつ

第7回配信日:12/2

最終回 質問にお答えします

※各回30分~45分の動画を配信

現在でも視聴が可能です

令和元年以前の活動

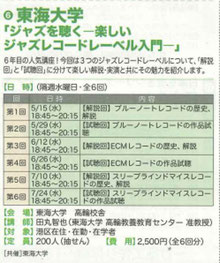

令和元年度「楽しいジャズレコードレーベル入門」

2019年当時の募集要項より

『概要:今期で6年目となる港区民大学ジャズ講座「ジャズを聴く」。今回は3つのジャズレコードレーベルに絞って、楽しい解説・実演と共にその魅力を紹介します。「解説回」では、レーベル設立の歴史、音楽的傾向、録音技術、代表的アーティスト、派生的なレコードレーベル等を丁寧に解説し、「試聴回」ではアナログレコードやデジタル化されたハイレゾ音源、オリジナル音源とリマスター音源の聴き比べなども行います。最終回では、現代では入手しがたい、日本のスリーブラインドマイスレコードのLP試聴をたっぷりとお楽しみいただきます。アナログレコードには、東海大学図書館所蔵の牧田清志(=ジャズ評論家「牧芳雄」)コレクションの貴重な音源を、特別な許可を得て使用します。(一般への貸し出しは行っていません)。デジタル音源には無い、レコード独自の情報量の多い音質に圧倒されることでしょう。』

なお第5回以降の講座には、実際にスリーブラインドマイスレコードの社員だった方にもインタビュー形式でご登壇いただくなど、ライブ感あふれる講座となりました。

5/15

第一回(解説回)ブルーノートレコードの歴史、解説

5/29

第二回(試聴回)ブルーノートレコードの作品視聴

6/12

第三回(解説回)ECMレコードの歴史、解説

6/26

第四回(試聴回)ECMレコードの作品視聴

7/10

第五回(解説回)スリーブラインドマイスレコードの歴史、解説

7/24

第六回(試聴回)スリーブラインドマイスレコードの作品視聴

平成30年度「再発見!ビッグバンドアンサンブルの魅力」

2018年当時の募集要項より

『港区内のキャンパスで各大学の特色を活かした講座を、春と秋に港区在住・在勤・在学の方に広く公開する「みなと区民大学」。「ビッグバンドアンサンブル」の魅力を、実演を交えた楽しい解説や演奏当時の雰囲気を醸し出すアナログレコードの試聴と共に探ります。5年目の人気講座です!』

5/9

スウィング・ジャズ(1930年代)

5/23

スウィング・ジャズ(1940年代)

6/6

ギル・エバンス・オーケストラのサウンドに迫る

6/20

現代的ジャズ・オーケストラの魅力

7/4

日本の伝統とビッグバンド音楽の融合

平成30年度春期港区民大学公開講座「ジャズを聴く―再発見!ビッグバンドアンサンブルの魅力―」を実施しました | キャンパスニュース | 東海大学 - Tokai University

平成29年度「マイルス・デイヴィスの革新性」

2017年度講座。モダン・ジャズの帝王と目されるトランぺッター、マイルス・デイヴィス。五回の講座を通して彼の音楽を様々な視点から考察し、その限界無き創造性に迫りました。実演も交えた解説で、入門者から愛好家までモダン・ジャズの歴史を楽しく体系的に学習しました。

5/10

マイルス・デューイ・デイヴィス三世とは、ビ・バップ期

5/24

黎明期の実験「クールの誕生」「ハード・バップ期」

6/7

旋法という自由(フリー)「モード・ジャズ」

6/21

電気楽器、電子楽器の発展、飽くなき音色の探求

7/5

オールジャンル・アーティスト「マイルス・デイヴィス」

平成28年度「モダンジャズを学ぶ」

2016年。一般的に難しい印象の「ジャズ」という音楽。特にモダンジャズ(1940-60年代)は、殆んどが即興的部分で構成される為、より難解に感じられるかも知れません。この講座では各時代の歴史や音楽理論を、楽しい解説や実演と共に紹介し、モダンジャズへの理解を深めました。モダンジャズ入門。

5/11

モダンジャズの源流「ビ・バップ」の革新

5/25

反ビ・バップとしての「クール」「ウエストコースト」

6/8

ジャズ原点回帰「ハード・バップ」

6/22

「モードジャズ」。機能和声から旋法(モード)へ

7/6

調性音楽の限界点と「フリージャズ」

平成27年度「黎明期の偉人たち」

2015年、「アーリージャズ」と呼ばれるジャズの源流とも言える音楽を、解説、音楽視聴、実演(演奏)を交えながら、楽しく学習しました。また最終回では、日本における先駆者たちの偉業をアナログレコードを用いて紹介しました。例)ハタノ・オーケストラ、前野港造、高見友祥(ともよし)、井田一郎、原信夫、宮間利之、ジョージ川口、渡辺貞夫、笠木シヅ子、白木秀雄、穐吉敏子、日野皓正

ジャズの先人たちへのリスペクトを込めて

5/13

奇才 ジェリー・ロール・モートン

5/20

音色の探究者 キング・オリバー

5/27

ジャズレジェンド ルイ・アームストロング

6/3

組織的ジャズを作った男 フレッチャー・ヘンダーソン

6/10

日本のジャズパイオニアたち

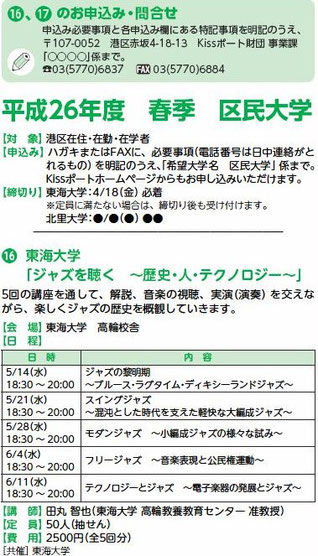

平成26年度「歴史・人・テクノロジー」

平成26年(2014年)、この講座が「ジャズを楽しく解説する活動」の原点でした。5回の講座を通して、解説、音楽の試聴、実演(演奏)を交えながら、出来るだけ親しみやすくジャズの歴史を概観しました。

当時の私の所属は「東海大学高輪教養教育センター」。現在でも港区の活動が多いのはその為です。

5/14

ジャズの黎明期

~ブルース・ラグタイム・ディキシーランドジャズ~

5/21

スウィングジャズ

~混沌とした時代を支えた軽快な大編成ジャズ~

5/28

モダン・ジャズ

~小編成ジャズの様々な試み~

6/4

フリージャズ

~音楽表現と公民権運動~

6/11

テクノロジーとジャズ

~電子楽器の発展とジャズ~